Wirtschaft PR-Anzeige

Wärmepumpen sind oft Energiefresser

Wärmepumpen sind oft Energiefresser

Beschwerden von Hausbesitzern über zu hohen Stromverbrauch häufen sich - Moderne Gas- und Ölheizungen schneiden besser ab

• Jahresarbeitsleistung für die Umsetzung von Strom in Wärme bleibt eine theoretische Zahl

• Zu kleine Erdwärmesonden und unpassende Ventile machen das ganze System unrentabel

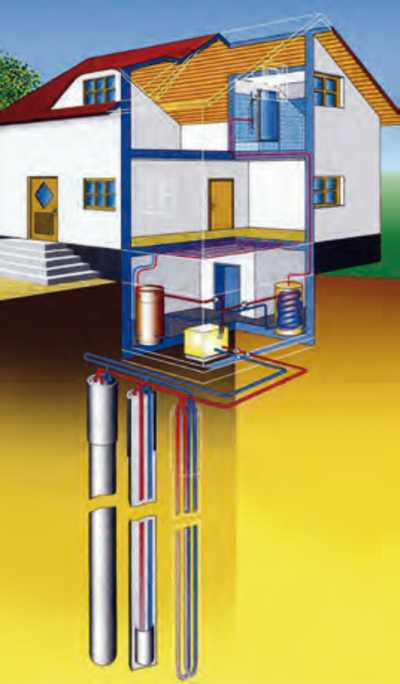

Nach dem Klimaschutzkonzept der Bundesregierung sollen Wärmepumpen langfristig die Öl- und Gasheizungen in deutschen Eigenheimen weitgehend ersetzen. Die neuen Anlagen gelten als Energiesparwunder, ihr Einsatz als Beitrag zum Schutz des Klimas. Doch jetzt häufen sich bei Handwerksbetrieben und Verbraucherzentralen Beschwerden, dass die Systeme deutlich mehr Strom verbrauchen als prognostiziert. „Wärmepumpen arbeiten derzeit nicht kostengünstiger als moderne Gas- oder Ölbrennwertthermen“, sagt Andreas Müller, Energieexperte beim Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima. Mehr als 334 000 Anlagen sind nach Angaben des Branchenverbandes Wärmepumpen in deutschen Wohnhäusern installiert. Sie entziehen der Luft oder dem Erdreich Wärme mittels wassergefüllter Rohre. Die Wärme wird in einer Elektro-Kompressorpumpe verdichtet und dann an den Heizwasserkreislauf übertragen. In der Theorie benötigen die Pumpen nur wenig Strom. „In der Praxis ist der Energiebedarf jedoch meist deutlich höher‘, sagt Dirk Rüppel, Bausachverständiger bei der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt. Das könnte die Anlagen bald zu besonders teuren Heizsystemen machen. Denn Experten prognostizieren einen deutlichen Anstieg der Strompreise durch das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG), mit dem der Einsatz von Biomasse-, Solar- und Windkraftanlagen zur Elektrizitätserzeugung subventioniert wird. Nach Berechnungen des Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE) wird die von den Endverbrauchern zu zahlende Umlage von derzeit 2,047 Cent pro Kilowattstunde um 71 Prozent auf 3,5 Cent im Jahr 2011 steigen. Dabei gibt es bereits jetzt so viele Beschwerden über unerwartet hohe Stromkosten, dass Baden-Württemberg schon einen „Wärmepumpendoktor” eingesetzt hat. An ihn können sich Hausbesitzer wenden, wenn die Anlage nicht die versprochenen Energieeinsparungen bringt. „Ziel ist es, Hilfestellung zu geben und Rechtsstreitigkeiten sowie aufwändige Gutachten zu vermeiden“, sagt ein Sprecher des zuständigen Wirtschaftsministeriums. Und der Zentralverband des Heizungshandwerks hat gemeinsam mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband bereits eine „Checkliste Wärmepumpe“ als Hilfestellung für Grundeigentümer aufgelegt. „Das Problem der graduellen Effizienzverschlechterung bei Wärmepumpen ist bekannt“, bestätigt Daniel Küser, Sprecher des Heizsystem- und Wärmepumpenproduzenten Vaillant. Zum einen gebe es vereinzelt Probleme mit undichten Ventilen. Zum anderen würden Installationsfirmen mitunter zu kleine Sonden zur Erdwärmegewinnung einsetzen oder sie nicht tief genug verlegen. Küser: „Die Wärmepumpe muss dann stärker arbeiten, um das gewünschte Temperaturniveau zu erzielen und verbraucht dadurch mehr Strom.“ Bei Luftwärmepumpen gibt es ein weiteres Problem: „Im Winter muss der Ansaugtrakt elektrisch beheizt werden, damit er nicht vereist“, erklärt der Bausachverständige Rüppel. An kalten Tagen steige daher der Energieverbrauch drastisch an. „Bei Temperaturen von fünf Grad unter Null verbrauchen diese Anlagen fast so viel Strom wie eine Elektroheizung.“ Zwar kostet eine Luftwärmeanlage samt Installation nur 15 000 Euro, während für eine Erdwämepumpenheizung mindestens 20 000 Euro anfallen. „Doch die Einsparung wird schnell durch die höheren Stromkosten aufgefressen“, sagt der Sachverständige. Selbst eine Erdwärmepumpe komme langfristig nicht billiger als eine moderne Gas- oder Ölbrennwerttherme, die inklusive Installation nur mit

11 000 Euro zu Buche schlägt, sagt Heizungsexperte Müller.

„Bei fünf Grad unter Null verbraucht eine Luftwärmepumpe fast so viel Strom wie eine Elektroheizung“

Dirk Rüppel, Bausachverständiger

Seine Beispielrechnung: „Um eine Ölheizung mit einem Verbrauch von 3000 Litern Brennstoff im Jahr zu ersetzen, muss eine Erdwärmepumpe eine Jahresleistung von 30 000 Kilowattstunden aufweisen.“ Rund 20 000 Kilowattstunden Wärme könnten aus dem Erdreich gewonnen werden. Weitere 10 000 Kilowattstunden an elektrischer Energie müssten zugekauft werden. ,,3000 Liter Öl kosten derzeit rund 2000 Euro“, rechnet Müller vor: „Ebenso teuer ist beim derzeitigen Durchschnittspreis von 0,20 Euro pro Kilowattstunde der Strom für die 10 000 Kilowattstunden zum Betrieb der Erdwärmepumpe.” Verteuert sich der Strom künftig stärker als Öl und Gas, werden die Wärmepumpen im Vergleich zum Verlierer. Zwar bieten einige Energieversorger ermäßigte Stromtarife für den Betrieb von Wärmepumpen an. Allerdings werden auch diese voraussichtlich angehoben werden. Selbst jetzt sind die Einsparungen gering: „Bei einem Preis von 0,15 Euro pro Kilowattstunde spart der Erdwärmepumpennutzer 500 Euro pro Jahr gegenüber einer modernen Ölheizung“, sagt Müller. Damit wären die 9000 Euro an Mehrkosten für die Erdwärmepumpenheizung erst nach 18 Jahren wettgemacht. Allerdings haben manche Anlagen nach Angaben der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz nur eine Lebensdauer von 15 Jahren. Absolut unrentabel ist die Nachrüstung bestehender Eigenheime mit Wärmepumpen, da diese das Heizwasser nicht so stark erhitzen können wie Gas- oder Ölanlagen. Müller: „Deshalb müssen in Bestandsbauten für viel Geld entweder nachträglich Fußbodenheizungen verlegt oder größere Heizkörper eingebaut werden.“ Sind diese Probleme am Markt schon bekannt? Immerhin ist die Nachfrage nach Wärmepumpenheizungen 2009 in Deutschland erstmals seit Jahren zurückgegangen. Wurden 2008 noch 62 500 dieser Anlagen installiert, waren es 2009 nach Angaben des Bundesverbandes Wärmepumpe nur noch 54 800. Das waren neun Prozent am Gesamtabsatz von Wärmeerzeugern.

RICHARD HAIMANN