Kultur PR-Anzeige

Das Thema sucht sich das Material

Jeder Mensch hinterlässt Spuren in seinem Leben. Manche sind klein und verlaufen sich geschwind. An anderen wiederum nagt der Zahn der Zeit eine Ewigkeit. Wieland Schmiedel ist so ein künstlerisches Schwergewicht. Ein Michelangelo unserer Zeit. In den vergangenen vierzig Jahren hat er ein Werk geschaffen, das noch kommende Generationen herausfordern wird, es zu beachten und zu betrachten. Für dieses Lebenswerk erhielt der nahe bei Crivitz lebende Bildhauer am 23. November im Schweriner Schloss den Landeskulturpreis.

Es sei an der Zeit gewesen, sagen viele. Schmiedel selbst hat nicht damit gerechnet. Das gibt er zu, als wir mit Heide Kathrein, seiner Frau, im Wohnzimmer sitzen und im Kaffee rühren. Wie hat er reagiert, als Kultusminister Henry Tesch persönlich bei ihm Zuhause anrief, um ihm die Ehrung mitzuteilen? Er zögert mit der Antwort. „Du hast gesagt: Wofür denn?“, sagt Heide Kathrein schmunzelnd an seiner Stelle. Und da nickt er. „Nein, ich bin nicht aufgescheucht im Haus herumgerannt.“ Aber ein Tag wie jeder andere sei es auch nicht gewesen. Zur Feier des Tages hat er sich einen guten Whisky gekauft. Es war ihm wichtig, dass bei der Verleihung jene Menschen dabei sind, die ihm bei seinen Arbeiten beigestanden haben – geistig, menschlich und handwerklich. Und es immer noch tun. Denn Wieland Schmiedel genießt keinen Ruhestand, wie es andere in seinem Alter tun. Er genießt es, zu schaffen. Morgens nach dem Frühstück geht jeder seiner Arbeit nach. Heide Kathrein widmet sich ihren Grafiken.

Wieland Schmiedel verschwindet in einem alten LPG-Gebäude am Stadtrand von Crivitz. Eine Halle ohne Heizung und Wasser, aber mit Strom. Sie ist ihm zur Zeit Werkstatt und Atelier. Und es dauert nicht lange, bis ihm warm wird. Er reibt sich am Marmor, an Sandstein, Ton, Terrakotta und Beton. Was für ein Material er nimmt, hängt vom Thema ab. Steine sind ihm am liebsten. Er schafft es, ihnen Leben einzuhauchen. Und die Themen? Was beschäftigt ihn? Die Verletzlichkeit menschlicher Existenz. Das Thema Opfer – Täter. All dies spiegelt sich in den kokonhaft verhüllten Körpern wider, in mit der Landschaft verschmelzenden Figuren. Immer wieder fi ndet sich das Kreuz als christliches Zeichen von Leid und Triumph, Mutter und Kind oder das königliche Paar. Dieser Tage widmet sich Wieland Schmiedel einer Figurengruppe, die für eine Ausstellung in Pampin bei Parchim bestimmt ist.

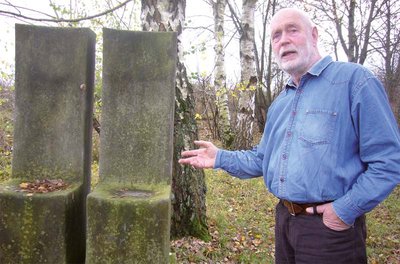

Aber auch in Schwerin hat der Künstler Spuren hinterlassen. An der Nordseite des Pfaffenteiches werden 1994 drei Betonsäulen mit Marmorkapitellen aufgestellt – die Metamorphosen. Weit früher, 1981, errichtet er das Denkmal im Grünen Tal, das an die Toten des NS-Kriegsgefangenenlagers Stalag II erinnern soll. Noch heute sausen die Kinder auf ihren Schlitten den Berg hinunter, vorbei an diesem Mahnmal, dass doch nicht nur ein solches sein sollte.

Wieland Schmiedel ließ sich von der DDR nicht verbiegen. „Ich wollte mit dem jungen Menschen, der aus der steinernen Wand heraustritt, ein Hoffnungszeichen setzen.“ Als er sieht, dass Fahnenstangen an seinem Werk stehen geblieben sind, fährt er abends mit seinen Söhnen hin und montiert sie ab. „Ich war nicht fürchterlich opportunistisch. Deshalb hat es auch kaum Aufträge gehagelt.“ Schutz und Ruhe suchte und findet er bis heute in seinem Haus, einer alten Feldscheune, die er 1971 auszubauen begann. Hier genießt er mit einem Buch auf dem Schoß den Blick auf die saftigen Wiesen, krummen Weiden und wolligen Schafe. Wie seine Frau zog es auch ihn der Liebe zur Landschaft wegen in den Norden.

Ihn, der 1942 in Chemnitz zur Welt kam, die Ausbildung zum Steinbildhauer in Dresden absolvierte und später Meisterschüler der Akademie der Künste der DDR war. Nie gingen ihm die Worte der Großeltern, die aus Vorpommern stammten, aus dem Sinn. „Was sie über ihre Heimat erzählten, klang märchenhaft“, erinnert er sich. In der Schulzeit fährt Wieland Schmiedel zum Kartoffeln und Rüben ernten in den Norden. Als er Jahre später am Güstrower Schloss Restaurierungsarbeiten übernehmen soll, ergreift er die Chance. Zwar zerschlägt die sich kurz darauf, doch da er einmal Anlauf genommen hat, siedelt er um. In Crivitz ist gerade eine Grabsteinbude freigeworden. Der Handwerksbetrieb sichert ihm die Existenz. Und er beginnt, erste Spuren zu hinterlassen.